吉藤 オリィ

Ory YOSHIFUJI |ロボット研究者| Roboticist

写真=岩澤高雄 | 聞き手・構成=辻陽介

- 「ありがとう」の格差社会を超えて

- 分身ロボット「OriHime」たちの冒険

「かつて不登校だった頃には死にたいと思ったこともありました」

吉藤オリィはそう言うと、少し神経質そうな印象を与える三白眼にうっすらと微笑を浮かべた。著書『サイボーグ時代』(きずな出版)で、オリィさんは「障がい」というものについて “自分がやりたいと思ったことの実現を阻むハードルのすべて”と定義していた。

「ただ、この『死にたくなる』というのは一体どういうことなのか。おそらく、それは世の中に自分の居場所がないと感じてしまっているということなんです。本当は『いたい』のに居場所がないから『いる』ことができない。つまり、生きたいのに、生きることができない。これは私にとって間違いなく『障がい』と言えるんです」

取材中、この「居場所」という言葉が、頻出することになる。

「今、ALSの患者さんたちで呼吸器をつけて生き続けることを選択する人は3割しかいません。本来、延命を望めば生きることができるのに、7割の人はそれを選択しないんです。『私はこの世界に居場所が見当たらないわ、じゃあね』と言って去っていく人たちがたくさんいる。私はそれがとても寂しい。だから、その先へと行きたい。どうにかして新しい選択肢、新しい居場所を創りたいと思っているんです」

果たして、その新しい居場所が、いま生まれつつある。

吉藤オリィはそう言うと、少し神経質そうな印象を与える三白眼にうっすらと微笑を浮かべた。著書『サイボーグ時代』(きずな出版)で、オリィさんは「障がい」というものについて “自分がやりたいと思ったことの実現を阻むハードルのすべて”と定義していた。

「ただ、この『死にたくなる』というのは一体どういうことなのか。おそらく、それは世の中に自分の居場所がないと感じてしまっているということなんです。本当は『いたい』のに居場所がないから『いる』ことができない。つまり、生きたいのに、生きることができない。これは私にとって間違いなく『障がい』と言えるんです」

取材中、この「居場所」という言葉が、頻出することになる。

「今、ALSの患者さんたちで呼吸器をつけて生き続けることを選択する人は3割しかいません。本来、延命を望めば生きることができるのに、7割の人はそれを選択しないんです。『私はこの世界に居場所が見当たらないわ、じゃあね』と言って去っていく人たちがたくさんいる。私はそれがとても寂しい。だから、その先へと行きたい。どうにかして新しい選択肢、新しい居場所を創りたいと思っているんです」

果たして、その新しい居場所が、いま生まれつつある。

OriHimeが手に入れた

“そこにいる”という気配

“そこにいる”という気配

10月某日、筆者は大手町の「3×3 Lab Future」にいた。昨年に引き続き、2度目の試験運転が行われている期間中だった分身ロボットカフェ「DAWN」を体験しにきたのだ。

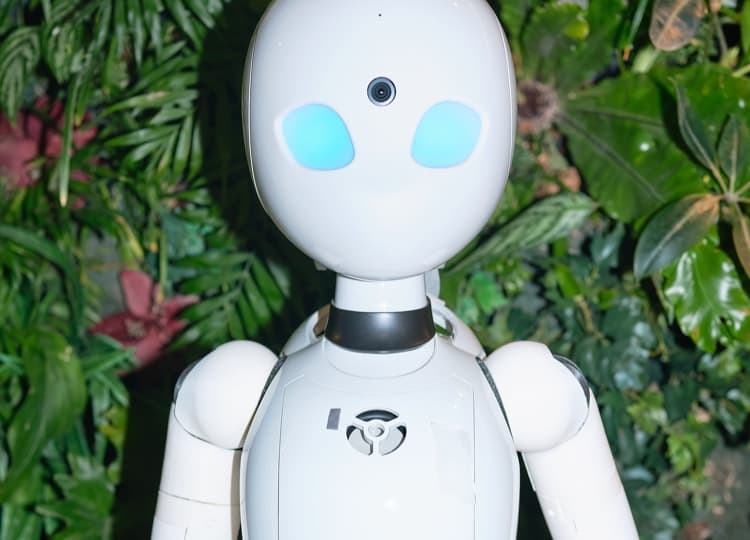

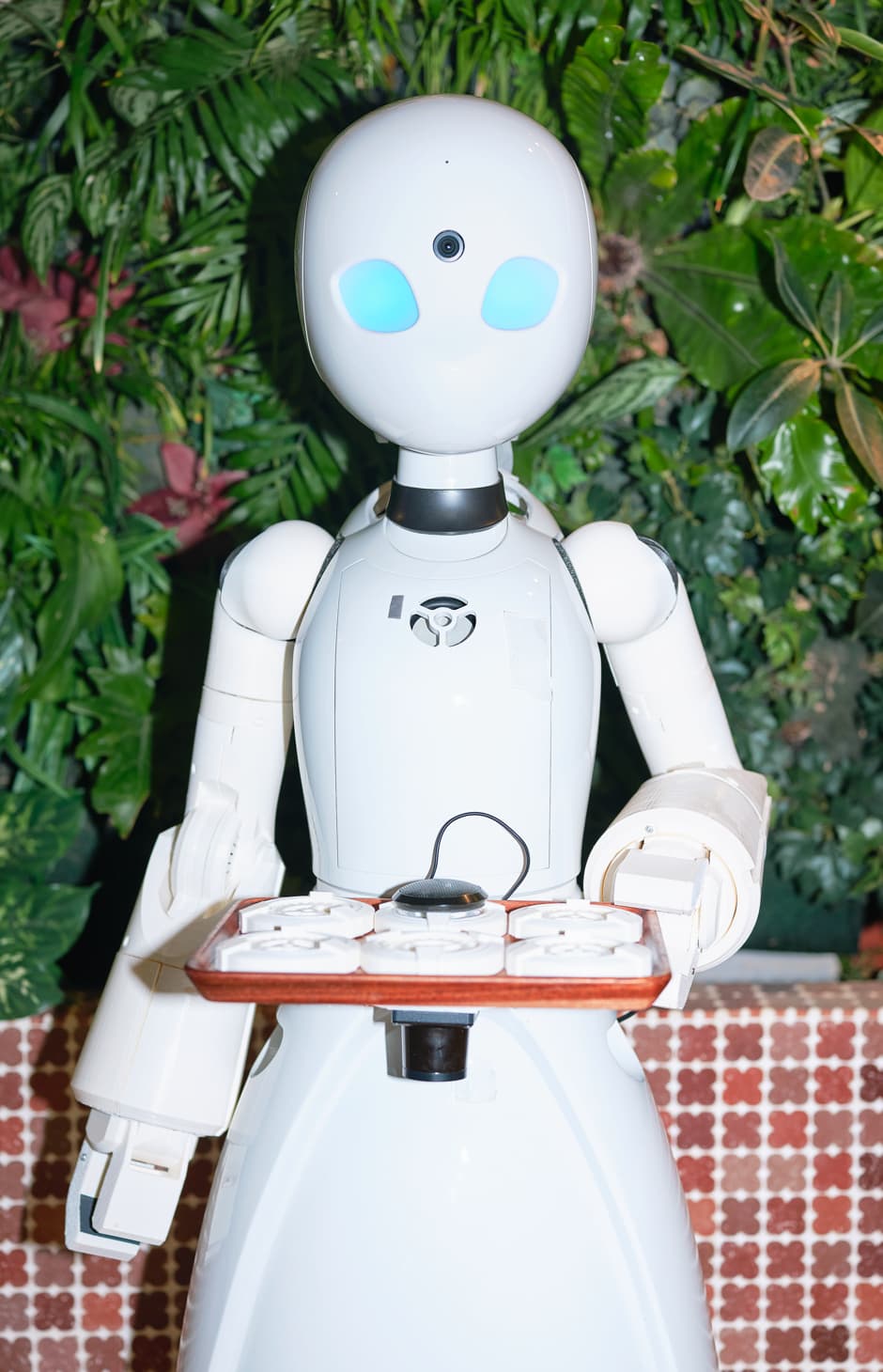

カフェの内部には4人掛けのテーブルが左右に分かれて4つずつ並んでいて、それぞれのテーブルには、このロボットカフェの目玉である遠隔操作ロボット「OriHime」が設置されている。とりあえずは一番奥のテーブルに腰をかけてみた。どうやら飲みものなどのオーダーは、このOriHimeに対して行えばいいようだ。しかし、筆者の目の前に置かれているOriHimeからは生気が感じられない。現在は作動していないということが、その様子から一見して分かった。

と、次の瞬間、OriHimeの眼球部分のランプが不意に点灯した。そして、その小さな頭部が左右180度にゆっくりと旋回し始めた。テーブルに腰掛けている4人それぞれの顔を確認しているようだ。続けざま、OriHimeに搭載されたスピーカーから、その第一声が放たれる。

「いらっしゃいませ!本日、このテーブルを担当させていただきます藤田美佳子と申します。宜しくお願いします!」

カフェの内部には4人掛けのテーブルが左右に分かれて4つずつ並んでいて、それぞれのテーブルには、このロボットカフェの目玉である遠隔操作ロボット「OriHime」が設置されている。とりあえずは一番奥のテーブルに腰をかけてみた。どうやら飲みものなどのオーダーは、このOriHimeに対して行えばいいようだ。しかし、筆者の目の前に置かれているOriHimeからは生気が感じられない。現在は作動していないということが、その様子から一見して分かった。

と、次の瞬間、OriHimeの眼球部分のランプが不意に点灯した。そして、その小さな頭部が左右180度にゆっくりと旋回し始めた。テーブルに腰掛けている4人それぞれの顔を確認しているようだ。続けざま、OriHimeに搭載されたスピーカーから、その第一声が放たれる。

「いらっしゃいませ!本日、このテーブルを担当させていただきます藤田美佳子と申します。宜しくお願いします!」

驚いた。想像していたような、くぐもった機械的な音声ではない。それは、普通の“人の声”だったのだ。ファーストフード店のドライブスルーに備えられたスピーカーから注文を尋ねられる時の、あの音声に近いような気もするが、正確には少しそれとも印象が違う。ドライブスルーのスピーカーが、いかにもスピーカー然としているのに対し、OriHimeにはごくシンプルな形状でこそありながら、顔がある。そして、その顔から生きた人の声が発せられている。どうやら僕たちの脳は、物理的な顔が声を伴ってそこにあるとき、そこに人格を持った対象が存在していると認識してしまうらしい。OriHimeの額に埋め込まれたカメラが、さらにその認識を強固なものにしている気がした。いずれにせよ、その時、藤田さんはOriHimeとして、たしかに“そこ”にいた。

OriHimeが「分身ロボット」である理由

「参加」をめぐる障壁を越えて

「参加」をめぐる障壁を越えて

吉藤オリィが開発した、この遠隔操作型のロボット・OriHimeは、またの呼称を「分身ロボット」ともいう。操作しているのはおもにALS(筋萎縮性側索硬化症)などの難病や重度障がいなど、様々な理由によって外出困難となった人たちで、彼らは通称「パイロット」と呼ばれている。多くのパイロットは自宅や病院のPC越しにDAWNにいるOriHimeを操作しており、藤田さんもまた、愛知県にある自宅から東京都の大手町へとアクセスしていた。

言ってしまえば、テレワークの一種ではある。だが、従来のテレワークとは少しノリが違う。何がどう違うのかと言われると難しいのだが、実際にカフェでOriHimeに乗った藤田さんと対面して感じたのは、その距離感のなさだった。筆者と藤田さんとのあいだには、物理的には300キロメートルほどの距離がある。しかし、感覚的には藤田さんはたしかに“そこ”にいた。その「いる」は電話やSkypeなどを用いて行う「通話」とは似て非なるもので、その違いは分身ロボットの「分身」という言葉に端的に表されている。それに、この生々しい存在のリアリティは、どうやらこちら側の一方的な片思いでもないらしかった。

「OriHimeに乗っている時は、本当にそこにいるって感じがするんです」

言ってしまえば、テレワークの一種ではある。だが、従来のテレワークとは少しノリが違う。何がどう違うのかと言われると難しいのだが、実際にカフェでOriHimeに乗った藤田さんと対面して感じたのは、その距離感のなさだった。筆者と藤田さんとのあいだには、物理的には300キロメートルほどの距離がある。しかし、感覚的には藤田さんはたしかに“そこ”にいた。その「いる」は電話やSkypeなどを用いて行う「通話」とは似て非なるもので、その違いは分身ロボットの「分身」という言葉に端的に表されている。それに、この生々しい存在のリアリティは、どうやらこちら側の一方的な片思いでもないらしかった。

「OriHimeに乗っている時は、本当にそこにいるって感じがするんです」

そう藤田さんは言う。藤田さんもALSだ。発症したのはカフェでバリスタとして働いていた5年前のこと、ある日、勤務中に急に手の力が抜けてしまい、お客さんの目の前でコーヒーカップを落としてしまったのだそうだ。その後、徐々に症状は進行していき、やがて一人で外出することさえもできなくなった。孤独感に打ちひしがれていた折、SNSを通じて知ったのが、分身ロボットカフェのプロジェクトだった。

「すぐにパイロットに応募しました。無事に面接に受かって、初めてOriHimeに乗った時は『うわあ』って声をあげてしまいましたね。一瞬でそこにワープした感じがしたんです。テレビ電話とかともぜんぜん違くて、『あ、私、今そこに一緒にいるんだ』って本当に思えたんです」

この「一緒にいる」という状態を可能にすることこそ、まさにオリィさんがOriHimeに託したものだった。最近、藤田さんはOriHimeに乗って、仲間たちと遊園地に行ったり、海外旅行に出かけたり、あるいはOriHimeで集まってサッカーをするなんてことにもトライしているという。いずれも「一緒にいる」ことを前提に成立する遊びだ。オリィさんいわく、この「一緒にいる」という状態をつくることは、これまでの既存のツールでは難しかった。しかし、いかに実現が難しくとも、そこにこそコミュニケーションの本質がある、とオリィさんは考えていた。

「私はかつて自分が学校に行けなかった頃、本当は楽しみにしていたお楽しみ会に行けなかったときに感じた孤独をすごくよく憶えているんです。たとえば、もし仮に友だちがその孤独を紛らわそうとあとで私に動画を見せてくれたとしても、やっぱり私がそこにいたことにはならないんですよね。あるいは360度カメラを使って、私が家にいながらVRでその現場をリアルタイムで覗いていたとしても、周りからしたらやっぱり『吉藤はいなかった』となるんです。いかにツールを用いて同じ体験をしたとしても、『一緒にいた』という状態をつくることは難しいんです」

「すぐにパイロットに応募しました。無事に面接に受かって、初めてOriHimeに乗った時は『うわあ』って声をあげてしまいましたね。一瞬でそこにワープした感じがしたんです。テレビ電話とかともぜんぜん違くて、『あ、私、今そこに一緒にいるんだ』って本当に思えたんです」

この「一緒にいる」という状態を可能にすることこそ、まさにオリィさんがOriHimeに託したものだった。最近、藤田さんはOriHimeに乗って、仲間たちと遊園地に行ったり、海外旅行に出かけたり、あるいはOriHimeで集まってサッカーをするなんてことにもトライしているという。いずれも「一緒にいる」ことを前提に成立する遊びだ。オリィさんいわく、この「一緒にいる」という状態をつくることは、これまでの既存のツールでは難しかった。しかし、いかに実現が難しくとも、そこにこそコミュニケーションの本質がある、とオリィさんは考えていた。

「私はかつて自分が学校に行けなかった頃、本当は楽しみにしていたお楽しみ会に行けなかったときに感じた孤独をすごくよく憶えているんです。たとえば、もし仮に友だちがその孤独を紛らわそうとあとで私に動画を見せてくれたとしても、やっぱり私がそこにいたことにはならないんですよね。あるいは360度カメラを使って、私が家にいながらVRでその現場をリアルタイムで覗いていたとしても、周りからしたらやっぱり『吉藤はいなかった』となるんです。いかにツールを用いて同じ体験をしたとしても、『一緒にいた』という状態をつくることは難しいんです」

では「一緒にいた」とはどういうことなのだろうか。オリィさんはそれを「自分がそこに参加していたという実感があり、かつ周囲の人間にも自分が参加していたことの記憶が残っているという状態」と定義する。ここで重要となるのは「参加」の有無だ。

「この『参加』ということに関して、世の中は極めて身体至上主義的なんです。今までだったら、頑張って車いすに乗って現場まで出てこないと、それは『参加』とは認められなかった。私たちはどういうわけか、『参加』をめぐって物理的に『一緒にいる』ということを重要視しているようなんです。そして、私にとって『一緒にいる』ことのできる場所がすなわち『居場所』でもある。だから、OriHimeをつくったんです。べつに話さなくてもいい、特別に何かをしていなくてもいい、ただ一緒にいて、空間や体験を共有し、その場に参加するということを可能にするツールとして」

「この『参加』ということに関して、世の中は極めて身体至上主義的なんです。今までだったら、頑張って車いすに乗って現場まで出てこないと、それは『参加』とは認められなかった。私たちはどういうわけか、『参加』をめぐって物理的に『一緒にいる』ということを重要視しているようなんです。そして、私にとって『一緒にいる』ことのできる場所がすなわち『居場所』でもある。だから、OriHimeをつくったんです。べつに話さなくてもいい、特別に何かをしていなくてもいい、ただ一緒にいて、空間や体験を共有し、その場に参加するということを可能にするツールとして」

オリィの理念を形成した不登校時代

「ありがとう」 は枯渇する

「ありがとう」 は枯渇する

ここで吉藤オリィについて説明しておこう。

肩書きはロボットコミュニケーター、現在は港区三田にあるオリィ研究所の所長を務めており、分身ロボット・OriHimeをはじめ、これまでの当たり前を覆す様々な研究・開発を行なっている。生まれは奈良県で、最終学歴は早稲田大学理工学部中退。特技はいつも懐に忍ばせているという折り紙で、初対面の人が覚えやすいようにという気遣いから、自身のファーストネームを本名の健太朗ではなく「オリィ」と名乗っている。ほぼ毎日着用しているというトレードマークの黒い白衣は、18歳の頃に「着たい服が存在しなかった」というのと、「白衣がカッコいいと思った」という理由から、東京の白衣メーカーに特注して製作したもののようだ。ちなみに、これまで数年に一度のバージョンアップを重ねてきており、トレンチコートのエッセンスを取り入れた現在の仕様で5代目となる。

研究者を志すきっかけとなったのは、13歳の時、オリィさんの母が勝手に応募したというロボットコンテストだった。これは市販の虫型のロボットを組み立てて、自らプログラミングを行い、それを所定のコースで2回走らせた合計タイムを競うという内容のコンテストで、結果は初出場にしてなんと優勝。じつは優勝候補者たちが立て続けに2回目の走破に失敗したそうで、ある意味、それは偶然に手にした優勝でもあったらしい。だが、この偶然がオリィ少年の将来を決定づけた。それを機に頻繁にロボットコンテストに参加するようになり、工業高校に進学後は、階段などの段差も昇降できる電脳車椅子という発明品で「科学のオリンピック」と呼ばれている世界大会「Intel ISEF」に日本代表として出場、日本人としては史上最高位となる3rd Awardを受賞した。

肩書きはロボットコミュニケーター、現在は港区三田にあるオリィ研究所の所長を務めており、分身ロボット・OriHimeをはじめ、これまでの当たり前を覆す様々な研究・開発を行なっている。生まれは奈良県で、最終学歴は早稲田大学理工学部中退。特技はいつも懐に忍ばせているという折り紙で、初対面の人が覚えやすいようにという気遣いから、自身のファーストネームを本名の健太朗ではなく「オリィ」と名乗っている。ほぼ毎日着用しているというトレードマークの黒い白衣は、18歳の頃に「着たい服が存在しなかった」というのと、「白衣がカッコいいと思った」という理由から、東京の白衣メーカーに特注して製作したもののようだ。ちなみに、これまで数年に一度のバージョンアップを重ねてきており、トレンチコートのエッセンスを取り入れた現在の仕様で5代目となる。

研究者を志すきっかけとなったのは、13歳の時、オリィさんの母が勝手に応募したというロボットコンテストだった。これは市販の虫型のロボットを組み立てて、自らプログラミングを行い、それを所定のコースで2回走らせた合計タイムを競うという内容のコンテストで、結果は初出場にしてなんと優勝。じつは優勝候補者たちが立て続けに2回目の走破に失敗したそうで、ある意味、それは偶然に手にした優勝でもあったらしい。だが、この偶然がオリィ少年の将来を決定づけた。それを機に頻繁にロボットコンテストに参加するようになり、工業高校に進学後は、階段などの段差も昇降できる電脳車椅子という発明品で「科学のオリンピック」と呼ばれている世界大会「Intel ISEF」に日本代表として出場、日本人としては史上最高位となる3rd Awardを受賞した。

普通ならば有頂天になってもおかしくはない快挙だったが、しかし、オリィ少年の心を支配したのは空虚さだった。一体、自分は本当は何がしたいのだろう。なんのために研究をしていくべきなのだろう。こうしたコンテストで優勝することが目的なのか。それは自分の人生において本質的なことだと言えるのか──レーゾンデートルをめぐる自己との対話、その畢竟においてオリィ少年が辿り着いたのは「孤独の解消」という、やがてOriHimeの開発へともつながることとなる人生の目標だった。

ここまでにも幾度か触れてきたように、オリィさんは小学校5年生から中学校2年生までの約3年半、学校には行かず、いわゆる引きこもりの暮らしをしていた。「孤独の解消」をはじめとするオリィさんの研究者としての理念は、すべてこの不登校期に養われたものだと言っていい。たとえば「ありがとう」という感謝の言葉がある。オリィさんによれば、じつはこの「ありがとう」という言葉は有限なのだという。

ここまでにも幾度か触れてきたように、オリィさんは小学校5年生から中学校2年生までの約3年半、学校には行かず、いわゆる引きこもりの暮らしをしていた。「孤独の解消」をはじめとするオリィさんの研究者としての理念は、すべてこの不登校期に養われたものだと言っていい。たとえば「ありがとう」という感謝の言葉がある。オリィさんによれば、じつはこの「ありがとう」という言葉は有限なのだという。

どうすれば「ありがとう」という言葉が

もっと循環してゆく社会をつくることができるのか

もっと循環してゆく社会をつくることができるのか

「ありがとうっていう言葉を私はお金と一緒だと思ってるんです。お金と一緒ってことは、つまり、有限なんです。だから、ずっと『ありがとう』を言い続けていると、やがて『ありがとう』を言えなくなる。実際、不登校時代の僕がそうでしたからね。

もちろん、最初はなんかしてもらう度に『ありがとう』って言えるんです。でも、だんだん『いつもごめんね』になり、『すいません』になり、やがて『申し訳ありません』に変わっていく。なぜなら、『ありがとう』を支出するばかりの日々で、『ありがとう』をもらっていなかったから。自分の中の『ありがとう』貯金が枯渇しちゃったんです。それは同時に自分らしさが失われていくということでもありました。

例えば私が何か間違いを犯して謝罪会見をしなければならないことになったら、その会見の場では私はこの黒い白衣を脱がなきゃいけないと思うんですよ。黒い白衣は私のシンボルでもありますが、人は謝る時にはそうした自分らしさを捨てなきゃいけないとされている。そう考えると、『申し訳ありません』と言い続けながら生きていくことは非常につらいし、実際に私はつらかった。本当は『ありがとう』を交換しながら過ごしたいのに、それができていなかったから」

もちろん、最初はなんかしてもらう度に『ありがとう』って言えるんです。でも、だんだん『いつもごめんね』になり、『すいません』になり、やがて『申し訳ありません』に変わっていく。なぜなら、『ありがとう』を支出するばかりの日々で、『ありがとう』をもらっていなかったから。自分の中の『ありがとう』貯金が枯渇しちゃったんです。それは同時に自分らしさが失われていくということでもありました。

例えば私が何か間違いを犯して謝罪会見をしなければならないことになったら、その会見の場では私はこの黒い白衣を脱がなきゃいけないと思うんですよ。黒い白衣は私のシンボルでもありますが、人は謝る時にはそうした自分らしさを捨てなきゃいけないとされている。そう考えると、『申し訳ありません』と言い続けながら生きていくことは非常につらいし、実際に私はつらかった。本当は『ありがとう』を交換しながら過ごしたいのに、それができていなかったから」

こうした思いの一つひとつが、現在のオリィさんの実践を形づくっている。分身ロボットカフェにおいてもそう。自分一人がパイロットたちに何かを施して、「ありがとう」をいっぱい集めてしまったとしたら、それは不健全な状態なのだ。強く意識していることは、「それぞれがきちんと役割をもつことができる環境づくり」だという。

「幸福にも、今の私は多くの人に『ありがとう』と言ってもらえるようになりました。ただ、一部の人間が『ありがとう』を集めるのではなくて、みんながその『ありがとう』に参加ができるようにするにはどうすればいいのか。どうすれば『ありがとう』という言葉がもっと循環してゆく社会をつくることができるのか。私の根幹には、そういうテーマがあるんです」

「幸福にも、今の私は多くの人に『ありがとう』と言ってもらえるようになりました。ただ、一部の人間が『ありがとう』を集めるのではなくて、みんながその『ありがとう』に参加ができるようにするにはどうすればいいのか。どうすれば『ありがとう』という言葉がもっと循環してゆく社会をつくることができるのか。私の根幹には、そういうテーマがあるんです」

亡きパートナーが目指した社会

新しい居場所を創出するために

新しい居場所を創出するために

正直に告白する。筆者はこれまで、いわゆるバリアフリーの名の下に拡散されてきた「障がい者が生きやすい社会設計を」といった言説に対して懐疑的だった。それは、そうした言説が期せずして、障がい者に、あるいは人間に、過度な自立を促しているようにも思えていたからだ。その根底にあるだろうは、人々が相互に依存しあうことがなく、互いに迷惑をかけあわずに生きていく社会こそを理想とするひとつのイデオロギーである。いうなれば、そこで目指されているのは「ありがとう」も「ごめんなさい」もいらない社会なのだ。そう抱いてきた疑念を伝えると──。

「本当にそう思います。今の資本主義社会の限界がおそらくそこになってる。グーグルやアマゾンを筆頭に、今ってひとつの会社や一人の人物だったりが巨大化しすぎていて、そこに役割が集中しすぎているんです。おそらく、今後、顕在化することになるのは役割格差ですよね。その格差はたとえばベーシックインカムが実現したとても解消できない。生きるに十分なお金があることは大事ですが、それさえあれば幸せかといったらそんなことはない。やっぱり、人は誰かに頼られたら嬉しいし、誰かが自分を必要としてくれているということに幸せを感じるんです。OriHimeはそうした格差を超えて、頼り頼られる社会を実現化するためのツールでもあるんです」

「本当にそう思います。今の資本主義社会の限界がおそらくそこになってる。グーグルやアマゾンを筆頭に、今ってひとつの会社や一人の人物だったりが巨大化しすぎていて、そこに役割が集中しすぎているんです。おそらく、今後、顕在化することになるのは役割格差ですよね。その格差はたとえばベーシックインカムが実現したとても解消できない。生きるに十分なお金があることは大事ですが、それさえあれば幸せかといったらそんなことはない。やっぱり、人は誰かに頼られたら嬉しいし、誰かが自分を必要としてくれているということに幸せを感じるんです。OriHimeはそうした格差を超えて、頼り頼られる社会を実現化するためのツールでもあるんです」

じつは、かつてオリィさんには「ありがとう」を言い合える親友がいた。名を番田雄太という。頸椎損傷で寝たきりだった番田さんは、OriHimeに乗ることでオリィさんと行動をともにし、 またオリィ研究所の秘書としても働いていた。分身ロボットカフェをはじめ、オリィさんがこれまでに開発を進めてきた重要なアイディアの多くは、オリィさんが番田さんと一緒に過ごしている中で、2人の語りあいの中から生まれ出てきたものだという。

「たとえばボディシェアリングという概念。これも番田との関係の中で生まれてきました。先ほどの話にもつながりますが、一人の人間が万能になることは不可能。だったら、それぞれべつの能力をもった者同士が体をシェアしていけば、お互いに助かることっていうのが絶対にあるはず。私でいうと、私は人の名前を覚えることがすごく苦手なんです。だから、肩に番田につないだOriHimeを乗せておくことで、番田の目と脳が私の代わりに人の顔と名前を覚えておいてくれる。その代わりに、私は番田に移動する足を提供する。イーブンな関係でしょう?

こんなふうなことを番田とは色々と語り合いました。OriHimeにも確実に番田の哲学が流れてる。でも、彼はこのカフェができる前、2017年に亡くなってしまった。彼がこのカフェにどういうことを感じ、どう分析したかを得られないという事実によって、人類の進化のスピードが少し遅れてしまったんじゃないかとさえ思う。それくらい番田は私にとって大きい存在でした」

「たとえばボディシェアリングという概念。これも番田との関係の中で生まれてきました。先ほどの話にもつながりますが、一人の人間が万能になることは不可能。だったら、それぞれべつの能力をもった者同士が体をシェアしていけば、お互いに助かることっていうのが絶対にあるはず。私でいうと、私は人の名前を覚えることがすごく苦手なんです。だから、肩に番田につないだOriHimeを乗せておくことで、番田の目と脳が私の代わりに人の顔と名前を覚えておいてくれる。その代わりに、私は番田に移動する足を提供する。イーブンな関係でしょう?

こんなふうなことを番田とは色々と語り合いました。OriHimeにも確実に番田の哲学が流れてる。でも、彼はこのカフェができる前、2017年に亡くなってしまった。彼がこのカフェにどういうことを感じ、どう分析したかを得られないという事実によって、人類の進化のスピードが少し遅れてしまったんじゃないかとさえ思う。それくらい番田は私にとって大きい存在でした」

私は失敗が好きで、

失敗がないと安心しないんです

失敗がないと安心しないんです

東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年に、この分身ロボットカフェを常設するという目標は、他ならぬ番田さんの遺志でもあった。2年にわたって行ってきた試験運転の手応えのほどは?

「もっと失敗したいなって思います(笑)。私は失敗が好きで、失敗がないと安心しないんです」

そう言って、不敵に微笑む。多分、オリィさんにとって、失敗や障がいとはチャンスなのだ。失敗や障がいがあるから、人は考える。その「できない」を「できる」へと変換するために。それは複雑な現実に対し、あまりに素朴な理想論として響くかもしれないけれど、実際にOriHimeは、新たな障がいと出会うたびに、それを次の進化の契機としてきた。たとえば、オリィさんが首から下が動かなくなってしまったALSの女性と出会ったからこそ、OriHimeは今、眼球の動きだけでも操作ができるようになっている。その女性は開発に協力する動機 を「もし、それで誰かの役に立てたなら、私がALSになったことにも意味があると思えるから」と語っていたそうだ。しかし、結局、その女性もまた延命のための呼吸器の装着を選ぶことはなかった。とても寂しかった、とオリィさんは言う。だとしても。だからこそ。

藤田さんは叶うならOriHimeに乗って、もう一度、バリスタとしてコーヒーを淹れたいと言っていた。じつは仲間内で「OriHimeで剣道の試合をできたらいいね」なんてことも話しているらしい。ひとつの障がいを越えたからこそ見えてきた障がいが山ほどあるのだ。かつて「自分の居場所は世界に存在しない」とばかり思い込み、死を考えていた男が創り出したその“居場所”から、今日もまた新しい“居場所”が産出されようとしている。

「もっと失敗したいなって思います(笑)。私は失敗が好きで、失敗がないと安心しないんです」

そう言って、不敵に微笑む。多分、オリィさんにとって、失敗や障がいとはチャンスなのだ。失敗や障がいがあるから、人は考える。その「できない」を「できる」へと変換するために。それは複雑な現実に対し、あまりに素朴な理想論として響くかもしれないけれど、実際にOriHimeは、新たな障がいと出会うたびに、それを次の進化の契機としてきた。たとえば、オリィさんが首から下が動かなくなってしまったALSの女性と出会ったからこそ、OriHimeは今、眼球の動きだけでも操作ができるようになっている。その女性は開発に協力する動機 を「もし、それで誰かの役に立てたなら、私がALSになったことにも意味があると思えるから」と語っていたそうだ。しかし、結局、その女性もまた延命のための呼吸器の装着を選ぶことはなかった。とても寂しかった、とオリィさんは言う。だとしても。だからこそ。

藤田さんは叶うならOriHimeに乗って、もう一度、バリスタとしてコーヒーを淹れたいと言っていた。じつは仲間内で「OriHimeで剣道の試合をできたらいいね」なんてことも話しているらしい。ひとつの障がいを越えたからこそ見えてきた障がいが山ほどあるのだ。かつて「自分の居場所は世界に存在しない」とばかり思い込み、死を考えていた男が創り出したその“居場所”から、今日もまた新しい“居場所”が産出されようとしている。

吉藤 オリィ | Ory YOSHIFUJI

1987年、奈良県生まれ。本名は吉藤健太朗。ロボットコミュニケーター。株式会社オリィ研究所代表取締役所長。「人間の孤独を解消する」ことを人生のミッションとし、「OriHime(オリヒメ)」を始めとする様々な研究、開発を行い、2016年には米国フォーブス誌「30 Under 30 2016 ASIA」に選ばれるなど、各界から注目を集めている。現在、デジタルハリウッド大学院で特任教授も務めている。