田畑 端

Hajime TABATA|ゲームクリエイター|Game Creator

図版提供=JP GAMES | 聞き手・構成=山本ぽてと

- ペガサスシティに風は吹く

- The Pegasus Dream Tourが打ち破る前例

「パラリンピックをゲーム化する」という、これまで試みられることがなかったテーマには、実際、超えなければならないいくつものハードルが存在した。高い操作性を実現した本格派スポーツゲームでも、大勢で楽しむことができるパーティゲームでもない。数多くの困難を抱えながら開催される、この巨大なスポーツの祭典が内包する世界観を表現するためには、従来のスポーツゲームの枠組みにとらわれない姿勢が何よりも重要だった。「世界初のパラリンピック公式ゲーム」として6月24日に配信開始された『The Pegasus Dream Tour』。制作の指揮をとったゲームクリエイターの田畑端と、彼が率いる「JP GAMES」のスタッフに、その開発エピソードを聞いた。

競技の“競技らしさ”と、

ゲームで省略される部分を

どうやって両立するのか。

ゲームで省略される部分を

どうやって両立するのか。

そのうえで、競技のもっている面白さや、

高度さをどのように伝えていけばいいのか。

高度さをどのように伝えていけばいいのか。

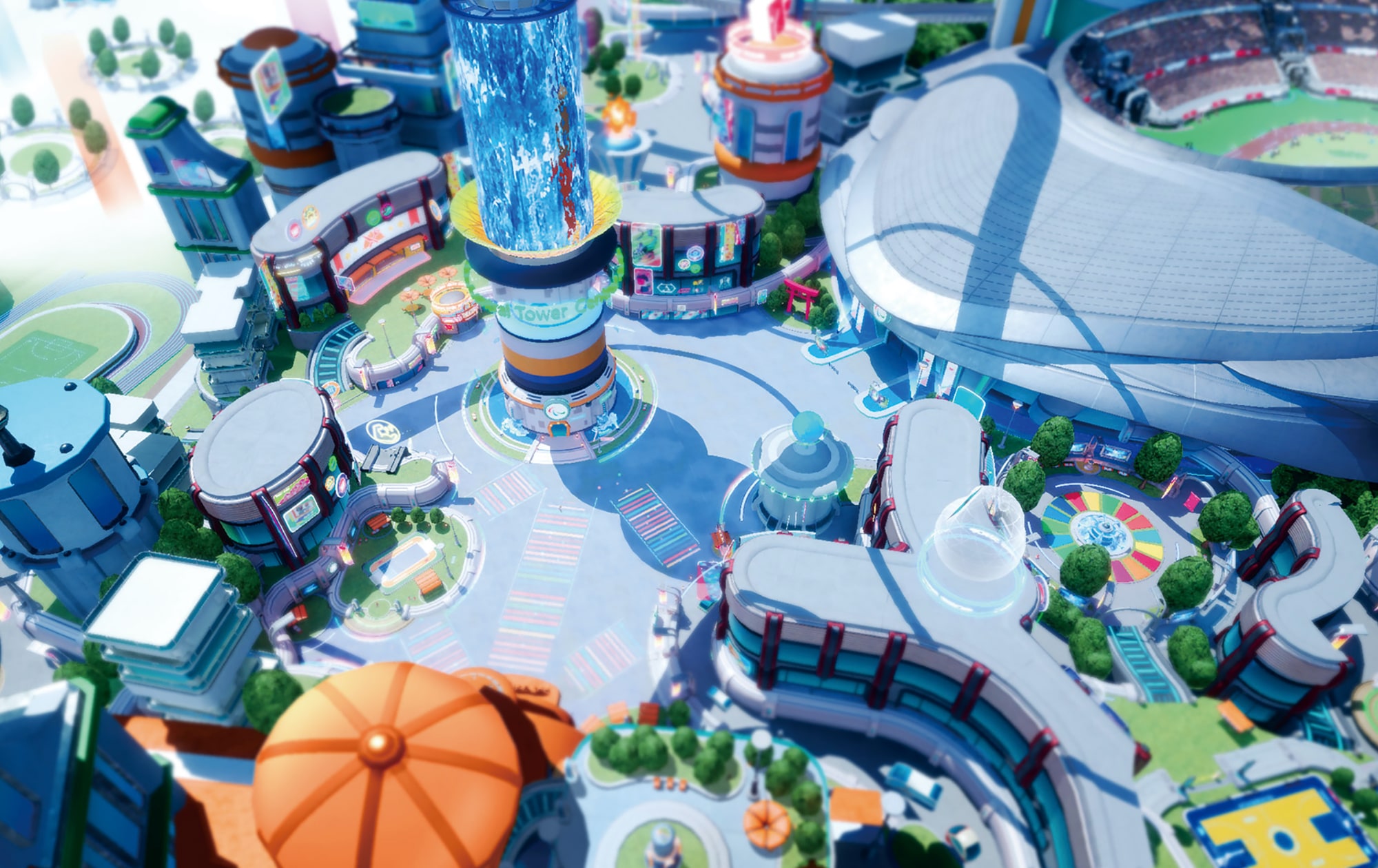

義足が地面を蹴り上げ、走り出す。一定のリズムを刻む足音とともに、自分の鼓動も次第に速くなっていくようだ。渋谷のスクランブル交差点をイメージしたという街は、地面も建物もカラフルで近未来的で、ここには段差がない。義手、義足、車いす、それぞれの道具を使いこなす人々とすれ違う。

『THE PEGASUS DREAM TOUR』は、Android/iOS向けに無料で提供されている世界初のパラリンピック公式ゲームだ。陸上競技、ボッチャ、5人制サッカー、車いすバスケットボールといったパラスポーツの大会に参加することができ、実在するパラアスリート9名が登場する。

一般的なスポーツゲームを想像して遊んでみると、その世界観の意外さに驚くことになるだろう。スマートフォンで撮影した自分の顔をもとに、アバター”Mine”が生成される。Mineは心をもった存在で、仮想都市「ペガサスシティ」を自律的に動き回る。彼らは「ペガサスパラスポーツグランプリ」で金メダルをとることを目標にしている。自らの意思で日々トレーニングを重ね、コンディションを整え、大会で成果をあげる。自主的に世界中のMineと友だちになっていく。動作は基本的にオートプレイで、プレイヤーはサポートをする存在としてMineと関わる。義足や義手をつけ、あるいは車いすに乗ったもう一人の自分が、仮想の街で走り回りながら生きている。

『THE PEGASUS DREAM TOUR』は、Android/iOS向けに無料で提供されている世界初のパラリンピック公式ゲームだ。陸上競技、ボッチャ、5人制サッカー、車いすバスケットボールといったパラスポーツの大会に参加することができ、実在するパラアスリート9名が登場する。

一般的なスポーツゲームを想像して遊んでみると、その世界観の意外さに驚くことになるだろう。スマートフォンで撮影した自分の顔をもとに、アバター”Mine”が生成される。Mineは心をもった存在で、仮想都市「ペガサスシティ」を自律的に動き回る。彼らは「ペガサスパラスポーツグランプリ」で金メダルをとることを目標にしている。自らの意思で日々トレーニングを重ね、コンディションを整え、大会で成果をあげる。自主的に世界中のMineと友だちになっていく。動作は基本的にオートプレイで、プレイヤーはサポートをする存在としてMineと関わる。義足や義手をつけ、あるいは車いすに乗ったもう一人の自分が、仮想の街で走り回りながら生きている。

本作を制作したのは、田畑端が率いる「JP GAMES」だ。田畑は『ファイナルファンタジーXV』のディレクターで知られ、育成シミュレーション『モンスターファーム2』や、携帯アクションRPG「ビフォア クライシス ファイナルファンタジーVII」など数々のゲームづくりに関わってきた。

2018年、スクウェア・エニックスを退社した田畑のもとに、「パラリンピックをゲーム化しないか」と打診があった。実現すれば、世界初の試みになる。ゲーム化に向け、ミーティングが行われた。国際パラリンピック委員会(IPC)内部でまだ検討中であり、田畑も引き受けるかどうか決めかねていた段階だった。当時のIPCのCEO、シャビ・ゴンザレス氏はこう発言したという。

「若いスタッフはゲーム化に前向きだが、私個人はそうではない。私の子どもはゲームで遊ぶことによって、勉強の時間を減らしたように見えた。世の中にゲームがあるメリットがわからない」

田畑はこれに反論した。

「ゲームは有効なツールです。知識として学ぶことよりも、ゲームの中に入って自分がキャラクターを動かしながら体験することで、思い出に深く刻まれる。体験させるメディアとしてすごく優れている。人間を教育する視点で使えば、『こういう人間になりたい』とまっすぐな気持ちを養えるものになる。私は長年のキャリアから、ゲームのいい部分を活用して、未来をつくりたいと思って独立したので、そこが噛み合えばぜひゲーム化したい」

「そこまで言ってくれるならお願いしたい」とゴンザレス氏は言い、田畑は引くに引けないかたちでパラリンピックのゲーム化に取り組むことになった。

2018年、スクウェア・エニックスを退社した田畑のもとに、「パラリンピックをゲーム化しないか」と打診があった。実現すれば、世界初の試みになる。ゲーム化に向け、ミーティングが行われた。国際パラリンピック委員会(IPC)内部でまだ検討中であり、田畑も引き受けるかどうか決めかねていた段階だった。当時のIPCのCEO、シャビ・ゴンザレス氏はこう発言したという。

「若いスタッフはゲーム化に前向きだが、私個人はそうではない。私の子どもはゲームで遊ぶことによって、勉強の時間を減らしたように見えた。世の中にゲームがあるメリットがわからない」

田畑はこれに反論した。

「ゲームは有効なツールです。知識として学ぶことよりも、ゲームの中に入って自分がキャラクターを動かしながら体験することで、思い出に深く刻まれる。体験させるメディアとしてすごく優れている。人間を教育する視点で使えば、『こういう人間になりたい』とまっすぐな気持ちを養えるものになる。私は長年のキャリアから、ゲームのいい部分を活用して、未来をつくりたいと思って独立したので、そこが噛み合えばぜひゲーム化したい」

「そこまで言ってくれるならお願いしたい」とゴンザレス氏は言い、田畑は引くに引けないかたちでパラリンピックのゲーム化に取り組むことになった。

2019年から制作を始めた。大きな壁が二つあった。

ひとつは、パラスポーツをどのようにゲームに落とし込むのか。スポーツをゲーム化するうえでは、いくつかの方法がある。例えば、国際サッカー連盟公認のサッカーゲーム「FIFAシリーズ」は、実在のチームや選手を登場させたり、協力プレイモードで遊べるなど、リアルな競技の再現を売りにしている。オリンピック公式ゲーム『東京2020オリンピック The Official Video Game』では、自身のアバターをつくり、15種以上の競技をミニゲームのようなかたちで遊ぶことができる。

しかし、パラリンピック競技はそうなりえないと田畑は考えた。ゲーム化の際には、どうしてもその競技の“ある部分”を省略しなければならない。「ゲームがどれだけリアルでも、実際の競技と比べると、アスリートのやっていることをすべて再現しているとはとてもじゃないけど言えません」と話す。

それでも多くの人が知っている競技であれば「このスポーツはこういうものだ」という前提が共有されているため、プレイヤーはその省略を脳内で補うことができる。しかしパラスポーツの場合は、競技自体の認知度がそもそも低い。さらに、公平性を担保するために、障がいの部位や程度によってクラス分けが行われている。同じ競技でも四肢欠損と視覚障がいでは、異なった競技体験が広がっているだろう。

ひとつは、パラスポーツをどのようにゲームに落とし込むのか。スポーツをゲーム化するうえでは、いくつかの方法がある。例えば、国際サッカー連盟公認のサッカーゲーム「FIFAシリーズ」は、実在のチームや選手を登場させたり、協力プレイモードで遊べるなど、リアルな競技の再現を売りにしている。オリンピック公式ゲーム『東京2020オリンピック The Official Video Game』では、自身のアバターをつくり、15種以上の競技をミニゲームのようなかたちで遊ぶことができる。

しかし、パラリンピック競技はそうなりえないと田畑は考えた。ゲーム化の際には、どうしてもその競技の“ある部分”を省略しなければならない。「ゲームがどれだけリアルでも、実際の競技と比べると、アスリートのやっていることをすべて再現しているとはとてもじゃないけど言えません」と話す。

それでも多くの人が知っている競技であれば「このスポーツはこういうものだ」という前提が共有されているため、プレイヤーはその省略を脳内で補うことができる。しかしパラスポーツの場合は、競技自体の認知度がそもそも低い。さらに、公平性を担保するために、障がいの部位や程度によってクラス分けが行われている。同じ競技でも四肢欠損と視覚障がいでは、異なった競技体験が広がっているだろう。

「ゲーム化すると、その競技を知っている人からすると、大事な部分がそぎ落とされているような感覚になる。その競技の“競技らしさ”と、ゲームで省略される部分をどうやって両立するのか。そのうえで、競技のもっている面白さや、高度さをどのように伝えていけばいいのか」

これまで誰も取り組んだことのない難問だった。そこで『THE PEGASUS DREAM TOUR』では、競技をミニゲーム化するのではなく、オートプレイで直観的に楽しめるかたちを採用した。同時に、障がいがあり、両手で操作することができない人や、普段ゲームに親しんでいない人々でも簡単に楽しむことができるようになった。

次に立ちはだかったのがマネタイズの壁だった。

「お金目的でこのIPをつくっても、そういう結果は帰ってこないと思う。自分の財産を切り崩して、ボランティアにならないように」

山脇JPC理事からは「まっすぐ、正直に、何度も」その点を強調されたのだという。実際、今までパラスポーツのゲームに上場した企業が取り組まない事情のひとつとして、ビジネス上の収益をあげられない難しさがあった。

一般的なダウンロード無料のスマートフォンゲームでは、お金を払う「ゲーマー層」を3~5%取り込み、彼らを満足させるような運営が求められている。お金を使った対価として、貴重なアイテムが手に入るなど、ゲームの世界で自分が有利になることができるこの方法は「Pay to Win」と呼ばれる。

「より速く、より高く、より強く、にチャレンジして、アスリートとして自己ベストを目指していく体験が積めるならいい。でもマネタイズしようとすると、高い義足を買うと金メダルですよ、ということになってしまう……。これはダメだ、やめようと(笑)。ゲームの課金方向としてはいいかもしれないけれど、コンテンツの方向性としては違う」

パラリンピックの目指すダイバーシティ&インクルージョンの思想と既存の課金方式とが食い違う。JP GAMESは、『THE PEGASUS DREAM TOUR』のゲーム内容と、ビジネスとを切り離す決断をした。コンテンツをつくるために開発した技術を、企業向けの製品として改良し直し、提供することで、収益化を目指そうと舵を切ったと語る。

これまで誰も取り組んだことのない難問だった。そこで『THE PEGASUS DREAM TOUR』では、競技をミニゲーム化するのではなく、オートプレイで直観的に楽しめるかたちを採用した。同時に、障がいがあり、両手で操作することができない人や、普段ゲームに親しんでいない人々でも簡単に楽しむことができるようになった。

次に立ちはだかったのがマネタイズの壁だった。

「お金目的でこのIPをつくっても、そういう結果は帰ってこないと思う。自分の財産を切り崩して、ボランティアにならないように」

山脇JPC理事からは「まっすぐ、正直に、何度も」その点を強調されたのだという。実際、今までパラスポーツのゲームに上場した企業が取り組まない事情のひとつとして、ビジネス上の収益をあげられない難しさがあった。

一般的なダウンロード無料のスマートフォンゲームでは、お金を払う「ゲーマー層」を3~5%取り込み、彼らを満足させるような運営が求められている。お金を使った対価として、貴重なアイテムが手に入るなど、ゲームの世界で自分が有利になることができるこの方法は「Pay to Win」と呼ばれる。

「より速く、より高く、より強く、にチャレンジして、アスリートとして自己ベストを目指していく体験が積めるならいい。でもマネタイズしようとすると、高い義足を買うと金メダルですよ、ということになってしまう……。これはダメだ、やめようと(笑)。ゲームの課金方向としてはいいかもしれないけれど、コンテンツの方向性としては違う」

パラリンピックの目指すダイバーシティ&インクルージョンの思想と既存の課金方式とが食い違う。JP GAMESは、『THE PEGASUS DREAM TOUR』のゲーム内容と、ビジネスとを切り離す決断をした。コンテンツをつくるために開発した技術を、企業向けの製品として改良し直し、提供することで、収益化を目指そうと舵を切ったと語る。

ダイバーシティを、

言葉や知識として伝えるよりも、

空間としてつくり、

体験してもらえるようにしました

言葉や知識として伝えるよりも、

空間としてつくり、

体験してもらえるようにしました

二つの壁を乗り越え、世界初のパラリンピックゲームは、田畑が長年関わってきたRPGという形式でつくられることになった。

「RPGは仮想の世界をつくります。王様がいたり、魔法を使えたり、現実とは違うが、国があり、生態系があり、敵がいる。自分がその中で世界を救ったり、問題解決をする。ゲームの世界で体験することは、本当の世界と大差がなく、実体験として蓄積されます。ダイバーシティを、言葉や知識として伝えるよりも、空間としてつくり、体験してもらえるようにしました」と田畑は話す。

当初予定していたのは、アスリート体験とともに、ヒーロー体験もできるゲームだ。「パラリンピックは、障がいがある人たちの感動ストーリーではない。ハンディキャップがあるけれど、自分の限界をつきつめて、通常のアスリートではできないことをできるようになった人たち。スーパーマンの大会なんだ」というゴンザレス氏の言葉がヒントになった。アスリート体験に加え、「この世界がピンチに陥った時に力を合わせて、アスリートたちが平和を取り戻すサイドストーリー」を用意していた。

しかし2020年、世界的な新型コロナウイルス感染症の流行により、東京2020オリンピック・パラリンピック大会は延期、これに伴いゲームの配信も1年延期することになった。この1年で、世界を取り巻く雰囲気は大きく変わり、ゲームの内容もシフトせざるをえなくなる。

「2021年に開催するには、それにふさわしい大会になる必要がある。だからゲームも、ヒーロー体験をばっさりカットして、みんなが分断を乗り越え『ペガサスシティ』に集まり、つながりを大事にし、ポジティブにアスリート体験に集中していくものにしました」

ヒーロー体験から人々がつながる街づくりへ。ゲームは大きく変化した。「パラリンピックが内包している世界観を、アートのように、どのように大胆に表現できるのか」に挑むことになった。制作チームも変化し、若い女性スタッフを中心に据えた。

「若い世代の感性のほうがストレートに、そうしたテーマを表現できると思いました。われわれだけではキャリアが長すぎて、あまりフレッシュなものにならないんですよ」

そうした若い世代の中心メンバーとして活躍したのが、JP GAMESサステナブル事業部Coプロデューサーの門田瑛里と、アートディレクターの石崎晴美だ。ゲームの中では、義手や義足、車いすといった「ギア」のデザイン性にもこだわりぬいた。門田はこう話す。

「今の時代、眼鏡をかけることは当たり前で、眼鏡をかけているから障がいがあるとは言われない。その人の個性やファッションになっています。ゲーム内でギアも個性として表現できないかと考えました」

実際に競技団体やメーカーを訪ね、義手や義足、車いすの仕組みについて勉強を重ねた。そのうえで、「忠実に再現するよりも、よりカッコいい、よりきれいに見えるもの」をデザインしようと決めたという。

石崎は「朝、洋服を選んで着るのと同じように、今日はこのデザインのものをつけていこうと思えるものにしたかった。現実的にありえないデザインもありますが、ゲームの中だからおしゃれに身に着けることができる」と語った。

「今の時代、眼鏡をかけることは当たり前で、眼鏡をかけているから障がいがあるとは言われない。その人の個性やファッションになっています。ゲーム内でギアも個性として表現できないかと考えました」

実際に競技団体やメーカーを訪ね、義手や義足、車いすの仕組みについて勉強を重ねた。そのうえで、「忠実に再現するよりも、よりカッコいい、よりきれいに見えるもの」をデザインしようと決めたという。

石崎は「朝、洋服を選んで着るのと同じように、今日はこのデザインのものをつけていこうと思えるものにしたかった。現実的にありえないデザインもありますが、ゲームの中だからおしゃれに身に着けることができる」と語った。

ゲーム内で、義手や義足は、右手、左手、右足、左足、着せ替え感覚のように着せ替えることができる。ファッショナブルな印象をもつ一方で、足や腕の欠損といった障がいは、その人個人の歴史と関わるものであり、ボタンひとつで着せ替え可能な「アイテム」となることに違和感をもった――そう率直な疑問をぶつけてみると、門田はアメリカの障がい者団体にゲームをプレイしてもらった時のエピソードを語った。

「障がいのある人が、そもそもゲームの中で、アバターが自分と同じ障がいを抱えていることがなく、自分の障がいを表現することができなかった。だから『本当にクール』と言ってくれました。われわれが感じる、違和感は、彼らにとってはネガティブなことではないのだと思います」

ある人は好きなデザインの義足を選び、ある人は自分の障がいの「表現」として義手を身に着ける。若い世代の描いたダイバーシティがそこにはあった。

「障がいのある人が、そもそもゲームの中で、アバターが自分と同じ障がいを抱えていることがなく、自分の障がいを表現することができなかった。だから『本当にクール』と言ってくれました。われわれが感じる、違和感は、彼らにとってはネガティブなことではないのだと思います」

ある人は好きなデザインの義足を選び、ある人は自分の障がいの「表現」として義手を身に着ける。若い世代の描いたダイバーシティがそこにはあった。

『THE PEGASUS DREAM TOUR』のもつ世界観の意外さは、パラスポーツのゲーム化という前例のない挑戦と、世界的なパンデミックという例外的な事情が重なりあうところから生まれたものなのだろう。そして、「サステナブル」を掲げるこのゲームは、今後の展開も視野に入れている。

「まずはパラリンピックを盛り上げるひとつの存在になっていたらいいなと思います。パラの熱が、ゲームによって大きくなってほしい」

パラスポーツに限らず、アーティストのライブや、社会貢献体験など、ペガサスシティでの様々なイベントを続けていく予定だ。

田畑は最後にこう話した。

「ムーブメントをつくっていけたら、パラリンピックによって生まれた仮想世界として、東京大会の重要なレガシーとして残していけるのではないか。実際にパラリンピック後にゲーム内でチャリティイベントを開きたいという話も出ています。これから先、ペガサスシティの活用方法も広がっていきますし、商業的なゲームじゃないからこそ、様々な人たちの協力が得られています。だから、これから風が吹くんじゃないかな」

「まずはパラリンピックを盛り上げるひとつの存在になっていたらいいなと思います。パラの熱が、ゲームによって大きくなってほしい」

パラスポーツに限らず、アーティストのライブや、社会貢献体験など、ペガサスシティでの様々なイベントを続けていく予定だ。

田畑は最後にこう話した。

「ムーブメントをつくっていけたら、パラリンピックによって生まれた仮想世界として、東京大会の重要なレガシーとして残していけるのではないか。実際にパラリンピック後にゲーム内でチャリティイベントを開きたいという話も出ています。これから先、ペガサスシティの活用方法も広がっていきますし、商業的なゲームじゃないからこそ、様々な人たちの協力が得られています。だから、これから風が吹くんじゃないかな」

田畑端 | Hajime TABATA

1971年生まれ。株式会社スクウェア・エニックス在籍時代に『 ファイナルファンタジー XV 』 の開発を手掛け、シリーズの売上水準を上回る世界的な成功へと導く。2018年に同社を退職して独立し、「JP GAMES」を設立。現在、代表取締役。同社事業部Coプロデューサーの門田瑛里、アートディレクターの石崎晴美らとともに世界初公式パラリンピックゲーム『The Pegasus Dream Tour』を制作。