困窮家庭の子どもたちの「食」を支え「未来」をつくる! 巨人・丸佳浩の「丸メシプロジェクト」

プロ野球の読売ジャイアンツでは、2015年から「G hands」(ジーハンズ)という社会貢献プロジェクトを実施。これまでに多くの社会貢献を実施してきた。その中のひとつが、丸佳浩選手の「丸メシプロジェクト」。さまざまな事情で十分な食事をとることができない子どもたちのために食事支援を行う活動だが、単なる寄付とは違い、プロアスリートだからこそできることがあるという。

丸選手自らの発案で子どもたちを支援

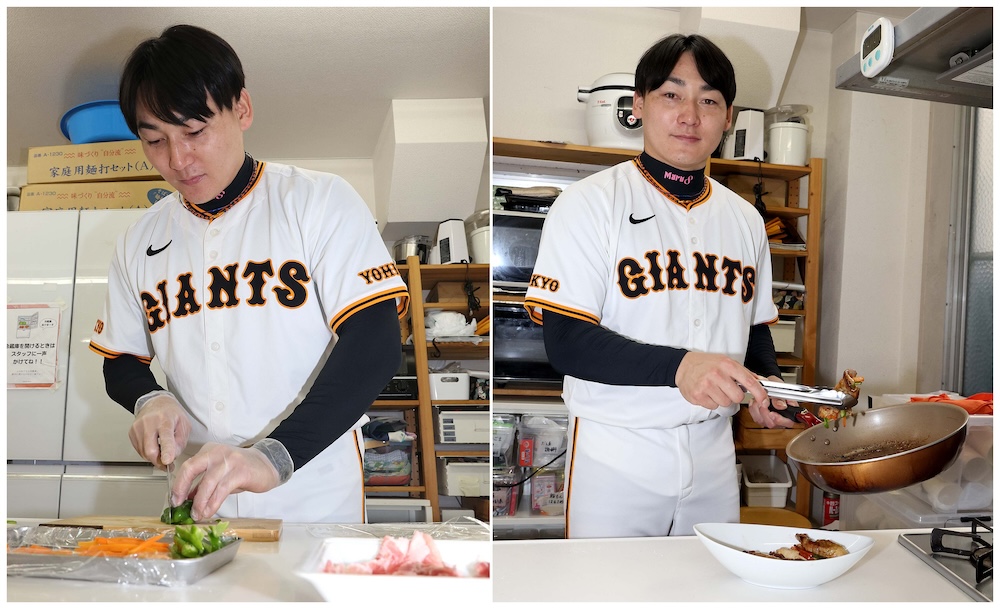

「丸メシプロジェクト」がスタートしたのは丸選手の「食事面で子どもたちを支援したい」という一言がきっかけだったそうだ。丸選手の言葉をヒントに、「G hands」を担当するファン事業部の担当者・藤本健治さんは、子ども食堂や、子どもへ食事支援を行っている施設や団体を探し、認定NPO法人カタリバ(以下カタリバ)にたどり着いた。カタリバは、「どんな環境に生まれ育っても未来をつくりだす力を育める社会を目指し、すべての10代が意欲と創造性を手にできる未来を実現する」という理念のもと、さまざまな取り組みを行っている。その理念に感銘を受けた丸選手たちは支援先をカタリバに決定。2021年2月、「公式戦で記録した安打数と四死球数の合計数×1万円」をカタリバに寄付すると発表し、シーズン後の12月に第1回目の寄付がされた。寄付金は、カタリバが経済的困難を抱える家庭の子どもたちの居場所として開設している、東京都内の施設の食事提供に使われた。そして2021年の開始以来、プロジェクトは継続され、第4回目となる昨年末には214万円が寄付され、多くの子どもたちの胃袋を満たしている。

直接交流で子どもたちの意欲を刺激

丸選手が満たしているのは子どもたちの胃袋だけではない。丸選手はシーズンオフになるとカタリバの施設を訪れ、子どもたちと一緒に食事をし、時には悩みを聞いてアドバイスをするなどして交流を深めているという。当日は、子どもたちから丸選手に質問する時間があり、野球をやっている子どもはプレーに関する質問や、試合で緊張しないためのコツなどを聞いた。その他にも、嫌なことがあったらどうやって乗り越えたらいいのかなど、生き方に関する相談や、年俸はどれくらいかといった子どもらしいストレートな疑問など、さまざまな質問がされ、丸選手はそれに真摯に答えていたそうだ。その時の様子をカタリバの施設責任者・野倉さんは次のように話してくれた。

「質問の答えの中で、丸選手が『もっと勉強しておけばよかった、大人になって勉強することの大切さが分かった』、というようなことをおっしゃって、それを聞いて『受験勉強を頑張ろうと思いました』、と言っている子がいました。私たちスタッフも普段から勉強の重要性は伝えているつもりですが、丸選手のような一流の方でもそう思うんだということで、よりリアリティを持って伝わり、子どもたちのモチベーションにつながったのではないかと思います」(認定NPO法人カタリバ施設責任者・野倉優紀さん)

「ナナメの関係の大人」との触れ合いが、未来の可能性を広げる

質問のあとは、丸選手も調理を手伝った食事をみんなで談笑しながら食べるのだそうだ。カタリバが運営するこの施設では、単に食事や居場所を提供するだけではなく「きっかけ格差」をなくすことも目的としている。これはカタリバの代表理事・今村久美氏の学生時代の体験が元になっている。

「岐阜県高山市出身の今村は、関東の大学に進学して、本気で実現したい夢があり、その夢をきらきらした目で熱く語る学友に出会い、充実した学生生活を送っていたそうです。一方で地元に帰省すると、同級生たちが大学がつまらないと言っている。いったい、自分と彼らは何が違ってしまったんだろうと考えたときに、生まれ育った環境や家庭環境などによって、意欲や創造性を育む機会が均等に与えられていない、つまりきっかけに格差があると気付いたそうです」(認定NPO法人カタリバ ファンドレイジング部 渡辺文子さん)

こうした格差をなくすため、カタリバでは「ナナメの関係」の人々との関わりを通じて、さまざまな意欲・創造性を育む機会を設けている。

「10代の人間関係は多くが、学校の先生や親といった縦の関係の人と友だちなどの横の関係の人で形成されています。そうではなくて、少し年上のお兄さん、お姉さん、自分のロールモデルになるような人のことをカタリバでは『ナナメの関係』と呼んで、そうした人たちと出会うきっかけを提供しています」(渡辺さん)

多様な人と出会い、語り、悩み、学ぶ機会、「こんな風になりたい」という憧れを見つけるチャンス、つまり「きっかけ」があれば、未来への可能性は広がっていく。丸選手も、子どもたちを支援し、語らい、関わりを持つことで、彼らの胃袋だけでなく心も満たし、彼らが未来を切り拓く支援をしているのだ。

連鎖する貧困。日本では実情が見えにくい?

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/3.html

厚生労働省の調べ(2021年)によると、日本の17歳以下の子どもの相対的貧困率は11.5%で、約8.7人に1人の子どもが貧困状態にあると言われている。しかし、日本の貧困は目に見えにくいことが課題解決につながらない理由のひとつだと渡辺さんは言う。

「途上国などの貧困と言われる人達と比べると、日本ではフリマアプリなどで安く服が買えたりするので、見た目では分からないんですね。でも実際は夏休みなどの給食がない時期は満足に食事ができないとか、他の子が休みに旅行などをして経験を積めるのに、貧困家庭ではそうした機会もないと感じている方もいらっしゃいます」(渡辺さん)

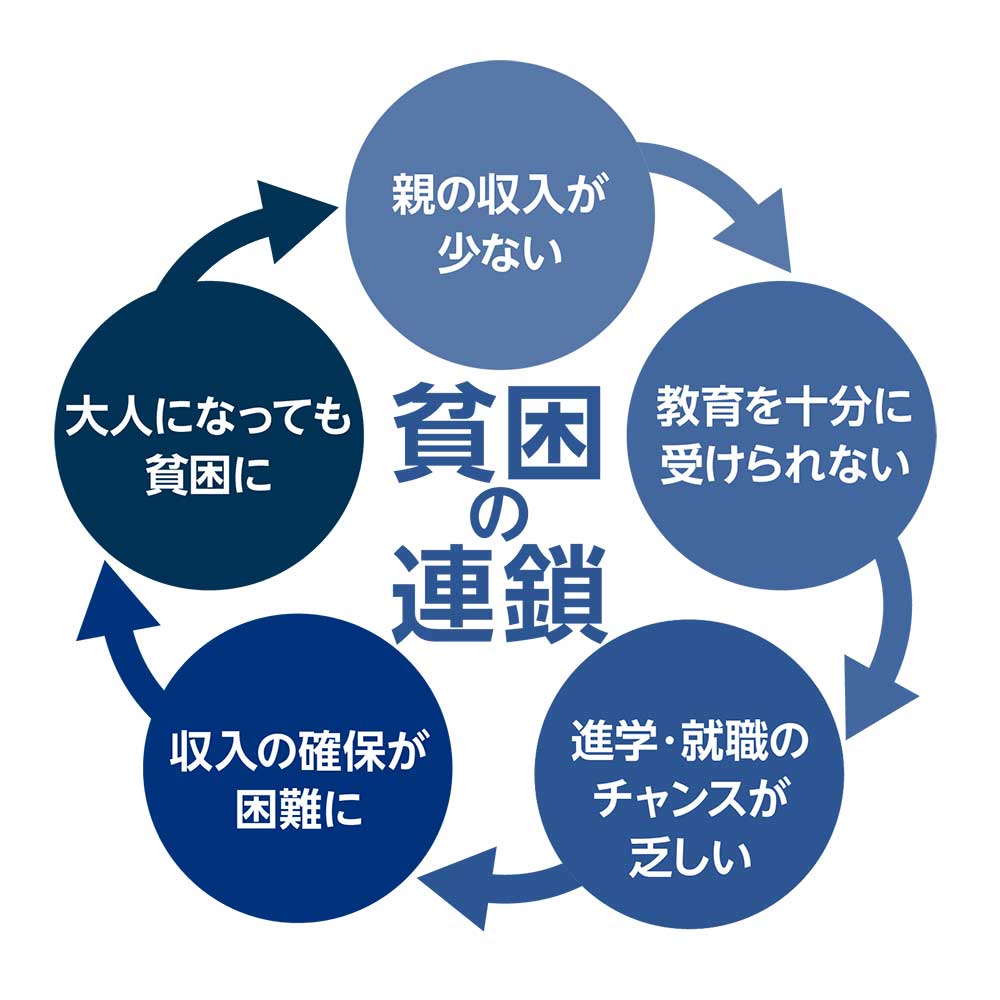

また、世の中には貧困家庭に対して親の責任、家庭の問題と言う人もいる。

「いろんな捉えかたがあることは理解しています。ただ貧困というのは連鎖していくものですから、その連鎖を止める必要があります。その子どもだけではなくて、次の世代、さらにその次の世代に貧困が連鎖しないよう、今、社会が本気で取り組んでいく必要があると我々は考えています」(渡辺さん)

しかし、日本ではこうした課題はなかなか認知されず足踏み状態が続いているという。だからこそ、読売巨人軍からのこのプロジェクトの提案は、本当に嬉しかったそうだ。

「ノブレス・オブリージュ(編集部注:「高貴な身分には義務が伴う」という意味のフランスの言葉)ではないですが、海外では知名度がある方、世の中に対する影響力が大きい方が寄付活動などをされています。一方で、日本で同じようなことをすると、偽善だとか揚げ足をとるようなことを言われる風潮がまだまだ強いと思います。だからこそ、丸選手のような方が単発ではない継続的な支援、しかも寄付だけではなくて、わざわざ時間を作って現場に来て交流してくれるような活動はもっと注目されるといいなと思います。それによって、子どもたちの実情を多くの方に知ってもらい、何か行動を起こそうとしてくれる人が増えてくれたらいいなと思います」(野倉さん)

実際、丸メシプロジェクトは、寄付や子どもたちへの恩恵以上のものを与えてれていると、渡辺さんは感謝の言葉を何度も口にしていた。実際、丸メシプロジェクトをニュースで見て子どもの貧困を知り、「この課題に取り組むことを仕事にしたい」と、カタリバの職員募集に応募してきた人がいたそうだ。丸選手たちから始まったプラスの連鎖が徐々に繋がりはじめているのだろう。この連鎖を大人たちが本気で繋いでいけば、いつか負の連鎖を止めることができるのではないだろうか。

text by Kaori Hamanaka(Parasapo Lab)

写真提供:株式会社読売巨人軍/認定NPO法人カタリバ

巨人・菅野智之投手が支援する「介助犬」。盲導犬との違いや全国にわずか58頭しかいない理由とは?

https://www.parasapo.tokyo/topics/111530

選手自らがファンとともに貢献。多くの人に夢や希望を与える読売ジャイアンツの「G hands(ジーハンズ)」とは

https://www.parasapo.tokyo/topics/124609