パラアスリートの隣で泳ぐチャンス!? 近年増加する“インクルーシブ”な大会に注目

誰もが参加できるインクルーシブな大会が全国各地で広がりを見せている。パラスポーツの競技力向上、競技人口の拡大……大会が増えることで膨らむ期待は、共生社会の実現だけにとどまらない。ここでは、障がいのある人もない人も一緒に楽しむことができる大会を紹介したい。

パリ2024パラリンピックに肢体不自由、視覚障がい、知的障がいの選手が出場した水泳では、健常者の市民大会に障がい者も出場する「神戸市民選手権水泳競技大会」(日本パラ水泳連盟・神戸市水泳協会主催)が行われている。2015年から世界連盟の公認大会として実施されており、水泳におけるインクルーシブな大会のモデルケースになった。

さらに昨年はパラリンピック金メダリストである鈴木孝幸主催による「鈴木孝幸杯インクルーシブ短水路水泳競技大会」が初開催された。他にも横浜国際プールの「インクルーシブ水泳競技大会」(横浜国際プール指定管理者グループ主催)、「東日本パラ水泳選手権大会 兼 日本パラ水泳インクルーシブ記録会」(関東身体障害者水泳連盟・東北身体障がい者水泳連盟主催)などが実施されており、パラ・知的障がい・デフ選手と一緒に、一般の学生やマスターズの選手、ときには元日本代表がレースに出場している。

パラ、デフのトップ選手と世界水泳代表も一緒に泳いだ!

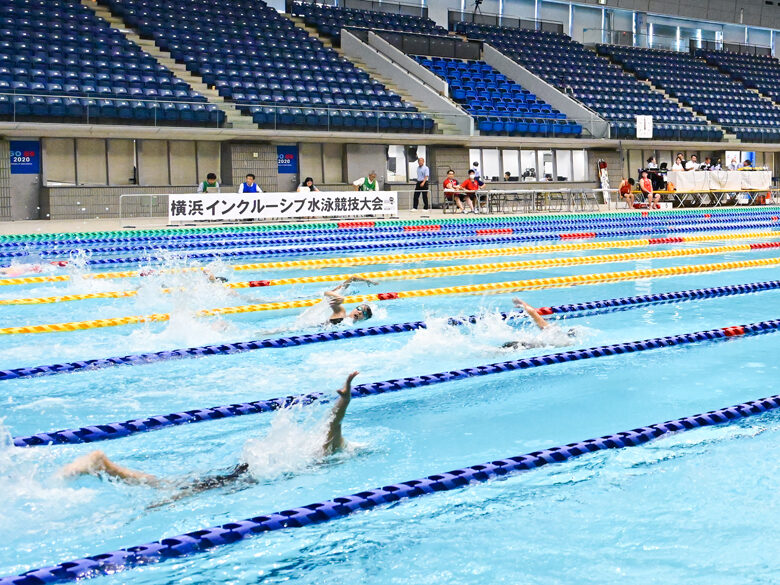

7月12日と13日に横浜国際プールで行われたインクルーシブ水泳競技大会は2022年に東京2020オリンピック・パラリンピックのレガシーとして始まり、4回目の今年は473選手がエントリーした。

特筆すべきは、(健常の)世界選手権日本代表の栁沢駿成が男子50m平泳ぎに出場し、日本記録にあと0.04秒と迫る好タイムで大会を沸かせたことだ。東京2025デフリンピックの水泳日本代表キャプテンを務める星泰雅は、「デフリンピックには同じくらい速い選手がいる。とても刺激になった」と話し、トップ選手と泳いだことを自身の糧にした。

(写真は、第3回インクルーシブ水泳競技大会)

そのレースをプールサイドで見ていたパリパラリンピック日本代表の芹澤美希香(知的障がい)は、「これがオリンピックレベルか」と感動し、自宅に帰ってからレースのYouTubeを何度も見返したという。「私も(健常の日本代表と)泳いでみたい」と目を輝かせ、インクルーシブな大会がひとつの原動力になっていると教えてくれた。

(写真は、第3回インクルーシブ水泳競技大会)

横浜国際プールの堀川修二館長は、これまでの大会を振り返り、手ごたえを口にする。

「4回の開催で大会の認知度が上がった。昨年の第3回大会から大学にも門戸を広げ、さらに国内の記録になる公認大会にしたことで、参加者は第1回大会の170人から2.5倍以上に増えている。来年(7月上旬に開催予定)は小中学生の参加者を増やし、参加者を700~800人にしたいと思っています」

昨年11月にサブプールを貸し出した鈴木孝幸杯を参考にし、今大会からポイントシステムを導入。それぞれの種目や障がいクラスの世界記録を基準としたポイントシステムを用い、障がいのある人もない人も一緒に順位をつけて上位を表彰した。そんなインクルーシブな大会を各地で開催しようと運営を見に訪れる人もいるといい「全国にどんどん広がってほしい」と堀川氏は熱を込めて話した。

誰もが参加できる大会は、 以前からヨーロッパやオーストラリアでは行われていたと聞く。

パラリンピックに2大会出場したメダリストであり、東京大会とパリ大会の間はスペインを練習拠点としていた富田宇宙は、インクルーシブ大会の意義をこう話す。

「私が思う“パラスポーツの(教育的な)価値”を還元できる場所。日本でインクルーシブな大会が増えているのは好ましいし、そこで泳ぐことができてうれしい。私たちが皆さんと泳ぐことで障がいのある人を自然に感じられたり、いろんなことが一緒にできることを体感してもらえたりすると思うので、すごく価値のあることだと思っています」

(写真は、第4回インクルーシブ水泳競技大会)

参加者が大会でパラスポーツやパラアスリートを知る機会になっていることは確かだ。強豪・神奈川大学水泳部1年生の横田心愛さんは、女子100m平泳ぎで実際のタイムでは2位だったが、ポイントランキングでは4位に。「勝ち負けはけっこう気になってしまう」と複雑な胸の内を明かしつつも、パラリンピック選手と初めて泳ぎ、「日常の練習でも努力しているのだろうと想像した」と話してくれた。

もう少し時間はかかりそうだが、いつか大会名からインクルーシブという言葉がなくなり、誰もが出場できる大会が当たり前になることを期待したい。

陸上競技もインクルーシブな大会が増加中

陸上競技では2017年8月にヤンマーフィールド長居(長居第2陸上競技場)で開催された「アンリミテッドパラ陸上」(近畿パラ陸上競技協会主催)が初の取り組みとされる。2023年からは、“パラ”という名称をなくし、「アンリミテッドスポーツフェスティバル」(アンリミテッド事業推進協会主催)として陸上競技のほかボッチャの大会も行うなど形を変えて続いている。

(写真は、第1回NAGASEカップ)

公認大会では2022年3月に始まった「オール陸上競技記録会」(現在は日本パラ陸上競技連盟主催)。毎年春の恒例行事となっており、健常者と障がいのある選手がタイムレースを行う。

秋には国立競技場で「NAGASEカップ」(日本パラ陸上競技連盟・東京陸上競技協会主催)が開催される。2022年に第1回が開催され、延べ約3000人のアスリートが参加した。

(写真は、BOCCIA JAPAN CUP 2025)

インクルーシブな大会といえば、ボッチャの「ボッチャ東京カップ」(日本ボッチャ協会主催)だ。2017年から計7回実施の後、2025年4月に「BOCCIA JAPAN CUP」と名称を変えた大会は、初代優勝チームにタイ代表チームが輝いた。パリ2024パラリンピック⾦メダリストのワラウット・セーンアンパは優勝後のインタビューで「パラリンピックとは全く違う。一般の選手と戦うことができて素晴らしい機会」と語っている。

2026年からは「BOCCIA GRAND PRIX」がスタートする。「個人戦」で誰もが頂点を目指すことができる大会であり、日本のボッチャ大会では初めて賞金が贈呈される予定だ。

パラフェンシングは、江戸川区民大会として開催されている「EDO Open」などで「シッティングフェンシング」が行われている。一般のフェンサーも、車いすに座れば同じピストで戦うことができる。

そのほか、トライアスロンなどは、一般の大会に障がいのある選手が出場している歴史がある。

クラブチーム加入で大会に出場できる団体競技

目隠しをしてプレーするゴールボール、ブラインドフットボールは、国内リーグに晴眼者も出場している。パラリンピックでは主に下肢障がいの選手がプレーする、座位バレーボール、車いすバスケットボール、アイスホッケーも国内クラブチームに所属して活動すれば、健常者もパラアスリートと日本一を目指すことができる。

持ち点制の車いすバスケットボールには、健常者は4.5点が与えられる国内ルールがある

(写真は、天皇杯 第49回日本車いすバスケットボール選手権大会)

この10年、誰もが楽しめるパラスポーツの大会が増えていることは間違いない。

text by Asuka Senaga

photo by X-1,TEAM A